刊登於2015年2月1日《街報》

https://streetvoicemsia.wordpress.com/2015/02/01/【街头话题】言论宗教本无罪-权力搅和才是真凶/

Read more!

【街头话题】言论宗教本无罪 权力搅和才是真凶

专访 / Fadiah

整理 / 邓婉晴

整理 / 邓婉晴

由《查理周报》事件延伸出来的疑问,关于言论自由与宗教自由,放在马来西亚的背景脉络,我们可以做怎样的政治思考?

大马首相纳吉在回应《查理周刊》遇袭事件时强调,尽管马来西亚人拥有言论自由,但任何对宗教的挑衅、威胁与侮辱行为,都不被容许,并重申自由是有其限制的。然而,马来西亚人是否真的享有言论自由呢?近几年,在《煽动法令》、《2012年安全罪行(特别措施)法令》、《诽谤法令》等恶法下被起诉的社运分子、学者、律师、媒体从业员甚至一般网民,有增无减。主流与另类媒体都曾因报道或广播内容触及所谓“敏感”课题而被起诉、威胁或吊销执照。与宗教议题相关的议题,也包括近期引发争议的天主教周刊被禁使用“阿拉”字眼。

长期为马来西亚人权受害者担任代表律师的法蒂亚(Fadiah Nadwa Fikri)表示,宗教本身无罪,权力关系的搅和才是真凶。

关于言论自由

“问题是限制到什么程度?”

“问题是限制到什么程度?”

Q:言论自由是什么?

A:就是每个人能在不受任何牵制与阻止的情况下,自由表达感觉、想法、说想说的话、针对任何事情发表意见。

Q:为何有人如此担心言论自由的存在?

A:因为那与权力关系有关。社会上有权和无权的人、被压迫者和压迫者。害怕言论自由的人,通常都是因为害怕自己的权力会因批评或交换意见而受到威胁。在马来西亚这很明显,例如《诽谤法》的存在,就是基本上让任何事情都能在法律下构成诽谤,而通常被控以诽谤的人,都是因为批评政府、政策、或公共议题而导致。

Q:言论自由是否有限制?

A:《公民与政治权利国际公约》第19条中阐明,每个人都拥有发表言论的权利和自由,包括取得资讯的自由。但同时在第3条款中列明了一些限制,说明言论自由在国际法律上不是绝对的,在国内的宪法中也一样。对国家而言,这是一种维持国家安全与秩序的方式。对个人而言,这也是其中一种维护言论自由的方式,如果有人诽谤,你可以通过法律途径控告他。

A:《公民与政治权利国际公约》第19条中阐明,每个人都拥有发表言论的权利和自由,包括取得资讯的自由。但同时在第3条款中列明了一些限制,说明言论自由在国际法律上不是绝对的,在国内的宪法中也一样。对国家而言,这是一种维持国家安全与秩序的方式。对个人而言,这也是其中一种维护言论自由的方式,如果有人诽谤,你可以通过法律途径控告他。

国际法第20条中也阐明,任何鼓吹国家种族或宗教仇恨,引致歧视、厌恶或暴力的行为,都应在法律下被禁止。这是为了保护少数族群、受压迫者、以及无权者,同时也维护一个不完全绝对的言论自由精神。

然而问题在于,这些限制要到什么程度?我们应该如何拿捏,以至于发言的人不会随便被限制?同时限制也应该文明阐定,不能任意诠释或模棱两可。我们如何定义国家安全与秩序?安全到什么程度?权力关系如何在这过程中搅和?

凡是关系到自由与压迫,或当国家因人们要求社会正义而感觉地位受到威胁时,当权者必定会为了巩固权力而做任何事情,全世界都一样。英国近来开始考虑要禁止使用社交媒体Whatsapp;法国正在重新考虑死刑判决,在拘留期间死亡的人数,也在2010-2014年间增至127宗,都是一种利用权力牵制自由的动作。

关于《查理周刊》

“嘲讽无权者是粗暴的”

“嘲讽无权者是粗暴的”

A:我的立场是:我毫无保留地谴责这样的攻击行为,每个人都应该谴责,因为暴力是不容允许的。无论一个人发表的言论多具攻击性,我都不可以杀掉他。那是错误的,也是罪行。我想这条界线很清楚。

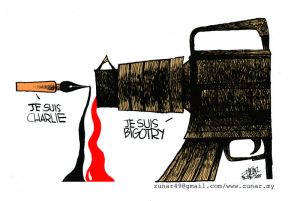

但是我不认同《查理周刊》的代表性。因为在法国,《查理周刊》长期刊登的内容不仅仅是歧视穆斯林群体,他还有恐伊斯兰教(Islamophobic)情结、反黑人及其他被边缘的弱势群体、也恐惧同性恋。我不会与《查理》站在一起,就像我不会认同《前锋报》一样,但是如果有人攻击他们,我会谴责那个暴力举动,政府也应该保护他们免受个人暴力攻击。

《查理周刊》事件发生之后, 西方主流媒体大肆报道,一面倒地谴责攻击,突显言论自由的精神在法国以至欧洲世界的重要性,像是筑起一道墙,摆在白人和有色人种及穆斯林的中间。你一定要跟《查理》站在一起,才算是谴责攻击行为。

但最近一位凶徒坦言,他这么做是因为受到美军在伊拉克阿布格莱布监狱(Abu Ghraib)虐待战虏的图片刺激。但是没有人公开提起这件事。这是战争的其中一个后遗症,以暴制暴只会制造更多极端的事情发生。但当主流媒体不提,没有其他资讯管道的人,或每天工作不擅长搜寻其他观点的人,就不会知道,也只相信主流媒体的一种诠释。提起伊拉克,我们只会想起军方、美国、侵略。我们听不见在里头跟我们一样,在争取民主、公平选举、受教权利的人。我们是这样地将人类“去人性化”。

因此身为人类,我们有义务深究每个课题表面以下的问题。我们不能抽离脉络地看这件事情。套用美国政治评论家Molly Ivins的说法:嘲讽手法在传统上是一种无权者向当权者施展的武器,只有当权者才是目标。如果嘲讽用在无权者身上,那不但是残酷,更是粗暴。著名当代公共知识分子Noam Chomsky也说,如果那是恐怖主义行为,那我们又该如何解释国家支撑的恐怖主义?

纳吉在2014年因起诉《当今大马》及《人民媒体》而成了第一位控告媒体诽谤的首相。12月,商业电台BFM 89.9因在节目中谈论煽动课题、“阿拉”事件、马来人特权及哈芝节宰牛等课题,而被多媒体与通讯委员会开罚一万令吉。图为“媒体之怒运动”在2014年1月发起“红铅笔”抗议活动,声援被内政部冻结出版准证的《热点》(The Heat)周刊,为媒体工作者抗议新闻言论不自由一例。

关于宗教自由

“总是与国家捆绑在一起”

“总是与国家捆绑在一起”

Q:在马来西亚,言论自由似乎一直受制于宗教自由。宗教是否有神圣不可侵犯的特权,不容质疑?还是可以置于平等?

A:宗教原来是很个人的,没有人能干预我的信仰,以及我与神的关系。但是在马来西亚,宗教与国家高度捆绑在一起,经常被政治化。权力关系与言论、宗教自由有不可分割的关系。

举例,在马来西亚,如果我攻击弱势族群,或认同马来西亚穆斯林连线(ISMA)的言论,我可以获得豁免,因为我是马来穆斯林,我就受到了保护。但艾力·保森(Eric Paulsen)*只是在质询伊斯兰教的代表机构企图利用伊斯兰教来控制人民及制造恐惧,他就受到了对付,因为在马来西亚他是少数。这与欧洲的穆斯林、马来西亚的原住民状况是相似的。

政府拘禁艾力保森是因为他攻击伊斯兰教,实际上他并没有,他是在攻击自诩为伊斯兰教代表的国家机关。就像当你批评宗教司时,他们会说你在攻击宗教,但其实宗教司是人,他们是有可能扭曲神的原意的!

因此每个人,包括穆斯林,都应该对宗教及其代表保持质疑。因为如果你不去质疑,国家就很有可能错误地代表你很重视的宗教精神。对自己维护的事物保持质疑,是我们的责任。我们不应该停止这么做,否则我们将一直在为符号而斗争,无法进步。

Q:在这样具有双重标准的国家,社会究竟是否准备好迎接开放言论自由?

A:我不认为我们已经准备好,但我认为一旦我们能制约国家用来控制我们的权力,我们就能做更多改变。我在过去参与“废除内安法令”运动,为了要政府撤除一项恶法,耗去了多少时间,但我们还是得到了替代品。

在这个过程中,人们必须了解,反对这一切并不是因为要为了反对巫统,而是教育民众,对任何事件都要有原则和立场,例如不管发生什么事,都会与弱势/受压迫者/弱者站在一起。权力关系将永远存在,国家机关会变得越来越强大,但人们会以抗争作反击。我们也许不会胜利,但我们不能停止持续地挑战国家权力。

人权律师艾力保森因在2014年批评伊斯兰发展局,为联邦直辖区清真寺准备周五祈祷讲道散播极端主义,结果遭警方援引《1948年煽动法令》逮捕和调查。

关于世俗主义

“不能完全移植过来”

“不能完全移植过来”

Q:在法国,主张政教分离的世俗主义一直是其核心价值,这个价值却也一直在宗教自由上有很大的争议和矛盾。但在马来西亚,由于我们很多重要的价值观都是来自于西方,因此“世俗化”和政教分离反而被看成是比较进步的思想价值。你怎么看?

A:这是一个好问题。实际上在法国,我不能戴头巾。法律经常很容易被用来针对弱势族群,但这是否就是我们要的世俗主义?我们要质疑。如果我们要实行同样的原则,那么占多数的人就可以任意说要消灭华校。因此不能将一个政策或思想移植过来,我们有自己的文化、价值及身份。

也因为如此,很多人批评欧洲领袖群起出动上街游行,因为当他们在向世界宣布力挺言论自由的时候,许多记者却在自己的国内被杀害。

Q:伊斯兰教的精神本应是一种整体生活方式,穆斯林通过公共生活来实践。但我们现在却会倾向认为宗教是个人的选择,不应该被建制化,不应该涉及公领域。这样的想法会不会跟伊斯兰教原本的教义有矛盾?

A:当宗教属于个人的时候,神告诉你能或不能做什么。但现在国家把自己变成神来发布命令,不遵从就把你关进监狱。即便是伊斯兰教义也不会有道德监督(moral policing),那是伪善。对我来说,宗教是爱,你不能强迫人去爱一个人。

如果你的邻居喝酒,你可以去劝他,如果他仍要喝,那就尊重他,这是他和神之间的事,没有必要去跟踪,或报警抓他。像“穆斯林摸狗”的课题,你不能说能接受的穆斯林就是异教徒;韩星拥抱女粉丝的事件中,那些女生做了什么?你如果不想抱那就不要抱啊,但是有些人会想要。现在连华人都不能穿Baju Kurung了,那根本无关宗教,而是文化。只是这一切都被有心人简化。

关于如何走出去?

“接受每个人的差异”

“接受每个人的差异”

Q:国家真的那么强大吗?为何人们如此相信国家?

A:当同一种讯息在电视、学校中被重复无数次,就会变得根深蒂固。我自幼儿园一直到17岁,都在宗教学校上学,我们连班上的男同学都不能讲话,试想想这些规定成为教育系统中的一部分。在宗教学校,似乎全世界只有穆斯林存在,其他人都不重要。我看见他是多么地具压迫性,因此尝试反抗,但更多的人只会说不行。你也不能讨论任何事情,学长会警告你不能挑战他。

所以我才会说,宗教是控制和制造恐惧最有力的工具。即便是受了高等教育,有社会地位的马来朋友,也依然会感到威胁。那些经验是那么深刻,我也不知道我们会到什么时候才能处理,但我们还是要不断尝试。

Q:你认为我们现在的问题是宗教吗?

A:是的,宗教比起族群,是一个更容易用来控制及制造恐惧的强大武器。

Q:那要如何走出去?

A:我认同美国黑人女权分子Audre Lorde的“差异理论”。当我们接受每个人的差异,我们就能和平共处,其实就是那么简单。差异并不等同于忍让,我不认同忍让,因为那像是无论情不情愿你都必须忍让,但接受差异使接受每个人可以是不同的。

Q:那是你个人的期许,但法律上来说,我们能怎么做?

A:法律上,我认为宗教不应该被制度化。你必须让人民有选择的权利,而不是让人感觉自己被强迫戴或不戴头巾,连这点个人自由也没有。

政府早已习惯利用种种恶法来钳制新闻与言论自由,来压制民意。法蒂亚参与“废除《内安法令》运动”,迫使政府于2011年废除法令,却以另四项替代法令新瓶装旧酒。

A

https://streetvoicemsia.wordpress.com/2015/02/01/【街头话题】言论宗教本无罪-权力搅和才是真凶/