刊登於2015年2月1日《街報》

【街头话题】我是查理吗?谁的自由丶平等与差异

【街头话题】我是查理吗?谁的自由丶平等与差异

文/邓婉晴、杨洁

照片取自网络

照片取自网络

2015,在期待好运好事的新一年起始,1月7日却发生震惊国际的法国《查理周刊》被袭击事件。很快地,“我是查理”的口号和标签在社交媒体和第二天即涌现欧洲各地的大规模街头游行中,遍地开花。人们高举“新闻自由不应有代价”、“我不怕”、“笔比箭锋利”的牌子。那是“杀了一个查理,还有千千万万个查理”、“你不能把你不想看见听见的都杀死”的寻求正义之举。

但是,这个口号随即也引发争议,皆因捍卫查理,到底是指捍卫什么?查理成了一个符号,是正义、是言论自由,是讽刺艺术、是法国与欧洲视为核心的民主价值、还是有其它意义?

在这件事情上,《街报》编辑团队在阅读不同评论观点以及内部讨论中,越挖掘越发现若不从单一或单元角度来看这起事件的话,查理事件的讨论面向可涉及言论自由、多元文化、平等差异、普世价值、宗教自由、文化霸权、伊斯兰教义支派等种种纠葛与渊源,是如此复杂与交织在一起。我们恶补了许多功课,包括法国立国过程、伊斯兰发展、马来西亚回教化等背景,思考与本土的影响与关系,努力地想要说出一个所以然。可是,很困难。最后,我们决定呈现对这件事情了解的“过程”,或许在未诞生一个既定的答案前,能否提出更多引人省思的问题与观点,也是很重要。

因此,我们整理了这期的〈街头话题〉,除了提供舆论的不同观点,也找来了一篇有当时在法国近距离感受与观察的文章——法国七日,作者余欣蓓平实地描绘出了查理事件后,法国社会的氛围,突显了法国重要的内在价值、集体疗伤与应对危机的方式。

崇尚言论自由的法国,穆斯林在其国内是少数族群;相反地,穆斯林为马来西亚最大族群,言论自由处处受打压,这起事件放在本土脉络中,可以如何思考?我们访问了法蒂亚(Fadiah Nadwa Fikri),尝试从这位穆斯林人权律师的身份认同与思想北京窥看一二。

绝对的言论自由?

《查理周刊》事件发生以后,许多媒体纷纷重登《查理周刊》的漫画,以表达坚定和愤怒的立场,也展现拒绝恐惧的态度,以避免发生寒蝉效应。但事后不久,另一股声音“我不是查理”登场,带着更深沉的提问与质疑,要人们在愤怒之余,思索 “言论自由”的大框架底下更复杂的问题。不认为自己是查理的人,觉得屠杀行为固然需要谴责,但同时也不认同《查理周刊》在处理漫画上的角度,即对特定群体欠缺敏感和狂妄态度和立场。

因此,首先激起讨论的是,是否有绝对的言论自由,包括仇恨言论是否被言论自由所保障?还是应该有所限制,无论是自我强加的还是以其他方法限制?许多西方领导和主流媒体的立即回应是,言论自由不应受任何限制。各国领导除了以“野蛮”(barbaric)、“卑劣”(despicable)、恐怖主义来谴责凶手即屠杀行为以外,都在强调媒体与个人言论自由的权利必须捍卫,因为那是民主国家应有的最基本元素:你可以不认同他的说法,但是你必须誓死捍卫他说话的权利。

网路大肆流传的一支箭断了,会生出两支笔的意向,在说明言论自由是杀不死的。

有趣的是,在民主与言论较不自由的国家,如中国及马来西亚,则多认为言论自由需要有所限制,要避免冲突,各族人民就应该互相尊重包容,不得伤害感情。在马来西亚,主流的意见也多为强调宗教的敏感性,应尊重、负责任与中庸。由此可见,言论自由的程度和定义,依据国情而变动。

如果言论自由的权利是让每个人都能说话,那么这里的问题就会是:是不是所有人都有平等发声的机会与平台。少数群体若在政治、经济、文化等社会地位上属于弱势时,其权力不平等的结构,往往导致强势的一方拥有绝对的说话权力与诠释权。或者,在捍卫绝对的言论自由的同时,我们也必须不能回避,且要努力正视“弱势有发声的可能吗?”、“弱势如何发声?”这个问题。

讽刺文化的极限?

台湾教授笵云在FB提出:对弱势群体的反讽极限,和对优势群体的反讽极限应该一样吗?有一评论也提问:“在法国开基督教的玩笑”与“在法国开伊斯兰的玩笑”,这两件事是相同的吗?

捍卫查理嘲讽有理的一方认为,嘲讽作为一种表现手法,原本就有反转愿意的特性。嘲讽漫画有两层意义,看似是嘲讽的对象,其实正正是在反映于让人看见他们被嘲弄的处境。人们必须在法国社会的脉络里,才能准确地看见背后的第二层意义。《查理周刊》仅仅在嘲弄极端分子,而不是整个群体。在嘲弄极端穆斯林的作为之际,他们也在帮助人们区隔与分辨中庸及极端的群体。

但是认为查理嘲讽过分的一方,认为嘲讽的原意是让无权者用来嘲弄当权者的一种反动工具。但《查理周刊》嘲弄的对象,虽然也包括天主教及其它题材,但矛头还是多指向相对弱势与少数的伊斯兰、同性恋、黑人群体。嘲讽漫画一再利用某族群或宗教事件的特征来让人记住或联想的特性,会间接加强社会上对该目标对象的刻板印象。例如当《查理》一再以炸弹、保守、盲从等隐语来指向穆斯林群体,社会对该群体的刻板印象也会不断加深。

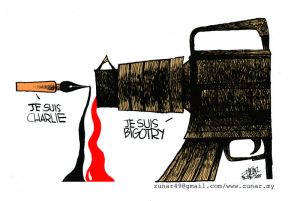

此漫画为马来西亚政治漫画家祖纳所绘。

世俗主义是普世价值?

有报道指出近期法国社会自《查理周刊》事件后,反伊斯兰情绪愈发强烈。这个脉络必须放置在法国历史发展来理解。《查理周刊》事件除了伤害他们所重视的言论自由,同时也抵触了法兰西共和国的精神“自由、平等、博爱”。

法国经历整个19世纪的世俗化过程,其世俗主义的诞生就是对抗当时强大的天主教会势力,1905年法国通过立法,规定宗教组织不能介入公共政治生活,其中包括公民不能在学校或工作场域佩戴宗教象征;2004年进一步立法明确规定相关条规,穆斯林学生或教师因戴头巾上学而遭拒绝进入校园,引发争议;2011年法国正式执行禁止在公共场所戴盖着面部的饰物,包括伊斯兰蒙面布卡罩袍(BURQA)。

作为现代化国家,多元宗教/族群/文化社会的形成在全球化便利下越无可避免。世俗化被认为是确保多元社会和谐与稳定的原则,并保障个人的信仰自由。法国的世俗主义与政教分离原则,作为其政治体的核心价值,却让穆斯林群体在法国的位置相较其他欧美国家更加敏感。

法国自1950-60年代开始吸纳大量移民,其中大多数为前殖民地北非及西非的穆斯林,尽管穆斯林占法国人口的十分之一,然而有者指出他们却一直遭受着系统性边缘化的处境,例如:在议会中没有占有任何议席。

另外,在法国政治辩论的基础上,经常也预设政教分离与伊斯兰的二元对立,例如:2011年的”禁纱令“某个程度预设了黑袍底下可能藏有危险性物品,强化穆斯林等于危险的印象。

世俗主义原本要保障多元宗教社会的自由平等,但某一群体的信仰权益却遭受限制,要如何正视这与世俗主义所倡导的原则不一致的信仰呢?

看回马来西亚,“世俗主义”通常被视为是本土较为进步群体所秉持的原则,以对抗“回教国”或政教绑桩的势力。相较于法国穆斯林的少数/弱势地位,穆斯林在本国为最大族群。

当我们同样以“世俗主义”作为进步的倡议时,在参照法国体现出“世俗主义”的强势与压制其他群体的可能后,我们是否能一步反思这间中的合理性?或许,我们应更为细致地探寻本土脉络里另一种打开对话的可能与论述,也不是自然而然地接纳世俗主义作为普世价值的唯一。

宗教内部的差异?

自美国911事件起至今,恐怖袭击一直是西方世界的心头大石。调查显示,《查理周刊》凶手与极端组织有关联,因此将这起事件归类于恐怖袭击实属合理。然而,恐怖袭击事件为何而来?《查理周刊》为何是目标?他们要表达的是什么?

世界至今仍对极端教派与组织充满疑虑与防备,不仅无法对话,也一直用切割与去除的方式来解决和提防。甚而一般的穆斯林群体,也不认为极端分子是属于伊斯兰群体的一部分,认为他们曲解了教义。似乎唯有这样,才能让人不将伊斯兰教与恐怖主义划上等号。

我们往往对“恐怖袭击”的联想,始作俑者都是来自非西方的非白人。白人做同样的事情,媒体会将他归类成个人的暴力行为。但是黑人/移民/或伊斯兰群体犯罪,那就与他的肤色、族群、信仰有关。这些描述与印象,往往归功于希望媒体长期的渲染及选择性侧重报道,以捏造符合“西方价值”的议程。

当欧洲各国领袖在1月11日罕见地一同牵手走上街头,以表达捍卫欧洲的核心价值的决心时,有者批评是伪善之举,因为他们对外宣称自己捍卫新闻自由,却往往回避或主导国内打压言论自由,甚至囚禁媒体从业员。

我们对“恐怖袭击”的联想,往往都以为干案者来自非西方的非白人。白人做同样的事情,媒体会将他归类成个人的暴力行为;但是黑人/移民/伊斯兰群体犯罪,那就与他的肤色、族群、信仰有关。这些描述与印象,往往“归功”于媒体长期的渲染及选择性侧重报道。

回到穆斯林群体本身,在一贯地将极端分子与本身的宗教和行为切割以前,却甚少面对宗教支派分歧与差异的冲突,展开对话的可能。

作为自由与平等的公民,我们如何看见彼此的差异,共同又异质地生活在一起?这将会是所有不可能再回去单一族群生活的社会。都要面对的共同挑战。

No comments:

Post a Comment